地球全体の二酸化炭素濃度の年増加量が過去14年間で最大に ~いぶき(GOSAT)による2024年の観測速報~

2025 . 02 . 07

-

開催日・期間

- ー

-

開催時間

- ー

-

申込期限

- ー

-

実施主体

- 環境省

環境省、国立環境研究所、JAXAは、温室効果ガスを観測する人工衛星(GOSATシリーズ)の開発と運用を連携して進めていますが、このたび、GOSATシリーズの1号機である「いぶき」(GOSAT)の観測より、二酸化炭素濃度(地球全体の平均値である全大気平均濃度)の2023年から2024年にかけての年増加量が2011年以降の14年間で最大の3.5 ppm/年になったことがわかりました。

1.背景

※1:WMOの報道発表

https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2024-warmest-year-record-about-155degc-above-pre-industrial-level

※2:気象庁の「日本の年平均気温」

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html

2.GOSATによる二酸化炭素の全大気平均濃度について

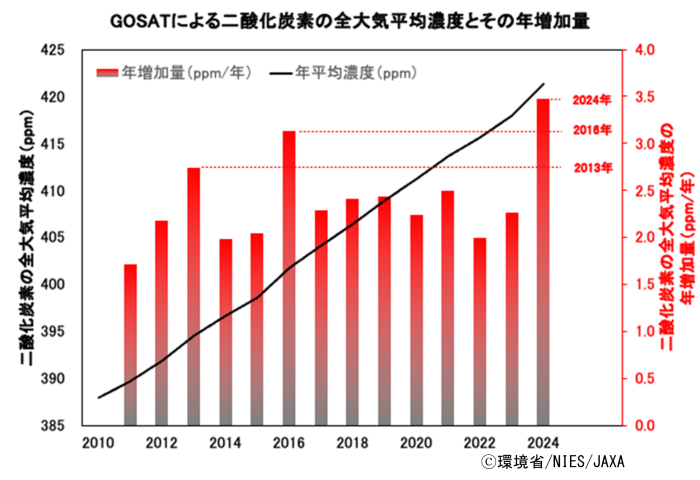

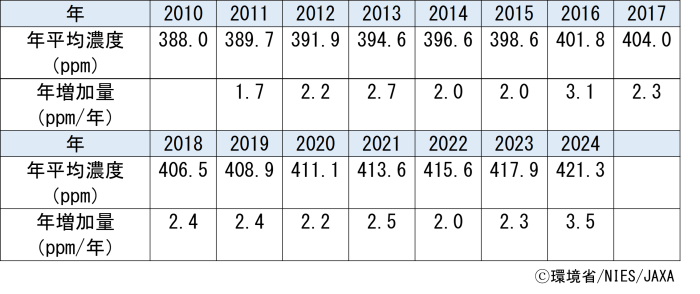

図1と表1に「いぶき」による二酸化炭素の全大気平均濃度(年平均値、2010年から2024年)とその年増加量(2011年から2024年)の変遷を示します。二酸化炭素の全大気平均濃度は2010年には388 ppmでしたが、その後右肩上がりに上昇し、2024年には421 ppmを越えました。一方年増加量については、過去14年間の平均値は2.4 ppm/年でしたが、2024年には3.5 ppm/年となり、今までの最高値(2016年の3.1 ppm/年)を上回りました。

2023年から2024年にかけての年増加量が過去14年間で最大となった理由としては、2023年から2024年にかけて発生していたエルニーニョ現象に起因する高温や干ばつ、森林火災による二酸化炭素排出量の増加・陸域植生の面積や光合成量の減少、人為起源二酸化炭素排出量の増加の影響などが考えられます*3*4。その解明に向けて、今回得られた「いぶき」のデータのみならず、GOSATシリーズのデータ全体を使った詳細な解析を今後実施する予定です。

環境省、国立環境研究所、JAXAは、今後も引き続きGOSATシリーズのデータを活用した気候変動のモニタリングに取り組み、その成果を国際社会に発信していきます。

※3:気象庁の「エルニーニョ監視速報」

https://www.data.jma.go.jp/cpd/elnino/kanshi_joho/c_kanshi_joho.pdf

※4:グローバルカーボンプロジェクトつくば国際オフィスの「「世界の炭素(二酸化炭素)収支 2024」の主なメッセージ」

https://www.cger.nies.go.jp/gcp/pdf/20241113/GCB2024_abstract_J.pdf

3.参考

- GOSATシリーズについて

GOSATシリーズは環境省と国立環境研究所、JAXAが連携して推進している地球観測衛星プロジェクトで、宇宙から主要な温室効果ガスである二酸化炭素やメタンの大気中濃度の観測を行うことを主目的としています。2009年には1号機(温室効果ガス観測技術衛星、「いぶき」、GOSAT)、2018年には2号機(「いぶき2号」、GOSAT-2)を打ち上げ、15年分以上のデータを蓄積した現在も2機を運用中です。さらに、2025年度には3号機(温室効果ガス・水循環観測技術衛星、GOSAT-GW)を打ち上げる予定です。それぞれの衛星の詳細は下記のウェブサイトをご参照下さい。

○ 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」、GOSATプロジェクト

https://www.gosat.nies.go.jp

○ 温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」、GOSAT-2プロジェクト

https://www.gosat-2.nies.go.jp

○ 温室効果ガス・水循環観測技術衛星、GOSAT-GWプロジェクト

https://gosat-gw.nies.go.jp

- GOSATシリーズによる二酸化炭素観測の特徴とその意義

世界気象機関を含む世界のいくつかの気象機関でも、地表面の各地の観測地点や、それらのデータを用いて算出した地上での二酸化炭素の全球平均濃度を発表しています。しかし、二酸化炭素は高度によって濃度差があるために、地上観測点だけの濃度データでは地球大気全体の濃度を表しません。

これに対してGOSATシリーズでは二酸化炭素の地表面濃度ではなく、地表面から大気上端までの大気中の二酸化炭素全体を観測できます。気候変動に関する政府間パネルの報告書等に記載されている将来の二酸化炭素濃度は「全大気」の平均濃度であることから、今後の二酸化炭素の増加による地球温暖化のリスクを算出・予測する上では、地球全体の二酸化炭素の平均濃度の算出が重要であり、上空の大気まで含めた「全大気」を把握することが不可欠です。

- 全大気平均濃度について

「いぶき」の全大気平均濃度(二酸化炭素)は「いぶき」の2種類の標準プロダクト(L2 CO2カラム量(SWIR)とL4B 全球CO2濃度)から、雲や海陸分布などの影響を考慮して算出されています。またこれらのプロダクトの検証、補正には地上観測データも使用しています。全大気平均濃度(二酸化炭素)の算出結果は以下より公開中です。

https://www.gosat.nies.go.jp/recent-global-co2.html

なお全大気平均濃度の計算方法の詳細は以下をご覧下さい。

https://www.gosat.nies.go.jp/newpdf/whole_atm_co2_160929_JP.pdf

https://www.gosat.nies.go.jp/assets/2311_wam_biases_02c.pdf

- 「年平均濃度」と「年増加量」

本報道発表における「年平均濃度」は「いぶき」による全大気平均濃度の月別値12ヶ月分の単純平均値を指します。また「年増加量」は年平均濃度の前年からの増加量を指します。例えば「2010年から2011年にかけての年増加量」は「2011年の年平均濃度」から「2010年の年平均濃度」を引いたものです。なお「いぶき」の観測は2009年4月に開始されたため、年平均濃度のデータは2010年以降、年増加量のデータは2011年以降に限られます。

- 過去の関連報道発表

1.『メタンの全大気平均濃度の2021年の年増加量が2011年以降で最大になりました~温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(「いぶき」)の観測データより~』

https://www.env.go.jp/press/110696.html (2022年3月10日付け報道発表)

2.『温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づくメタンの全大気平均濃度データの公開について』

https://www.env.go.jp/press/104117.html (2017年6月2日付け報道発表)

3.『季節変動を取り除いた全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました!~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測速報~』

https://www.env.go.jp/press/103159.html (2016年10月27日付け報道発表)

4.『全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測速報~』

https://www.env.go.jp/press/102550.html (2016年5月20日付け報道発表)

5.『温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づく月別二酸化炭素の全大気平均濃度の公表について』

https://www.env.go.jp/press/101671.html (2015年11月16日付け報道発表)