本レッドリストには、維管束植物・蘚苔類・藻類・地衣類・菌類の5分類群の合計で2,952種を掲載し、このうち絶滅危惧種は2,063種となっています。他の分類群については、令和7~8年度にかけて順次公表する予定です。

環境省レッドリスト

絶滅危惧種の保存施策は、生物学的知見に立脚し、時機を失うことなく適切に実施する必要があります。このため環境省では、こうした施策に必要な各種の調査研究を積極的に進め、種の保存法に基づく希少野生動植物種保存基本方針に基づいて、概ね5年ごとにレッドリストを見直しています。

また、レッドリストに掲載された種の生息状況等を取りまとめ、編纂したレッドデータブックを併せて作成しており、概ね10 年ごとに見直しています。

レッドリストとレッドデータブックは、捕獲規制等の直接的な法的効力を生むものではありませんが、社会への警鐘として広く情報提供することにより、環境影響評価法に基づく環境アセスメントをはじめ、様々な環境政策において基礎資料として活用されており、近年社会経済活動や関連政策との繋がりがますます深まっています。「種の保存法」との関係では、レッドリスト掲載種の中で特に保護の優先度の高い種から、生息地・生育地の自然的・社会的状況等を踏まえ、同法に基づく国内希少野生動植物種に指定し、個体の譲渡規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施など保全のために必要な措置を講じています。

レッドリスト及びレッドデータブックの詳細は、以下のHPをご覧ください。

<いきものログ―レッドリスト・レッドデータブック>

https://ikilog.biodic.go.jp/Rdb/

参考:環境省レッドリストのカテゴリー

| カテゴリー | 定義と基本概念 | |

| 絶滅 Extinct (EX) |

我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 | |

| 野生絶滅 Extinct in the Wild (EW) |

飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 | |

| 絶滅危惧 | 絶滅危惧IA類 Critically Endangered (CR) |

深刻な絶滅の危機に瀕している種 (現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの) |

| 絶滅危惧IB類 Endangered (EN) |

絶滅の危機に瀕している種 (現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続が困難なものであって、IA類(CR)ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの) |

|

| 絶滅危惧II類 Vulnerable (VU) |

絶滅の危険が増大している種 (現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、「絶滅危惧IA類(CR)」または「絶滅危惧IB類(EN)」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの) |

|

| 準絶滅危惧 Near Threatened (NT) |

存続基盤が脆弱な種 (現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの) |

|

| 情報不足 Data Deficient (DD) |

カテゴリーを判定するための情報が不足している種 (現時点での絶滅危険度は確定できないが、今後情報が得られれば「絶滅危惧」等になりうるもの) |

付属資料

| 絶滅のおそれのある地域個体群 Threatened Local Population (LP) |

孤立した地域個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

第5次レッドリスト(植物・菌類)

今次レッドリストでは、動物を含む全16の分類群(①哺乳類 ②鳥類 ③爬虫類・両生類 ④淡水魚類 ⑤海水魚類 ⑥サンゴ類 ⑦昆虫類 ⑧甲殻類 ⑨軟体動物 ⑩陸域その他無脊椎動物 ⑪海域その他無脊椎動物 ⑫維管束植物 ⑬蘚苔類 ⑭藻類 ⑮地衣類 ⑯菌類)を対象に評価を進めております。維管束植物・蘚苔類・藻類・地衣類・菌類の5分類群については先行して評価し、今般第5次レッドリスト(植物・菌類)として取りまとめました。

以下からダウンロードしてご活用ください。なお、動物のレッドリストについては、令和7~8年度にかけて順次公表予定です。

第5次レッドリスト(植物・菌類)

| 分類群 | レッドリスト | レッドデータブック |

| 維管束植物(2,222種) | PDFファイル【PDF 1.8MB】 | 1/3 PDFファイル【PDF 13.8MB】 2/3 PDFファイル【PDF 13.0MB】 3/3 PDFファイル【PDF 9.6MB】 |

| 蘚苔類(289種) | PDFファイル【PDF 324KB】 | 1/2 PDFファイル【PDF 7.9MB】 2/2 PDFファイル【PDF 5.7MB】 |

| 藻類(178種) | PDFファイル【PDF 233KB】 | 1/2 PDFファイル【PDF 8.3MB】 2/2 PDFファイル【PDF 8.4MB】 |

| 地衣類(153種) | PDFファイル【PDF 214KB】 | 1/1 PDFファイル【PDF 19.0MB】 |

| 菌類(110種) | PDFファイル【PDF 182KB】 | 1/1 PDFファイル【PDF 20.3MB】 |

また、生物多様性センターHP「いきものログ」内にて、レッドリストに掲載された種の検索機能がご利用できます(月内を目処に実装予定)。

<いきものログ―環境省第5次絶滅危惧種検索>

https://ikilog.biodic.go.jp/rl_rdb/list/

今回の見直しについて

評価の結果、植物及び菌類における絶滅危惧種の種数は第4次レッドリストの2,270種から207種減少して2,063種となりました(別添資料2、3)。

絶滅危惧種の種数が減少した要因として、評価基準の変更により要件を満たさなくなったことや、個体数の回復や新たな分布の発見によって絶滅危惧の要件を満たさなくなったことなどが挙げられます。また、絶滅と判断されていた種が再発見された事例もみられました。詳細については、各分類群のレッドデータブックの「レッドリスト見直しで明らかになった点」をご参照ください。

注目される種のカテゴリーとその変更理由

【種名】レブンアツモリソウ

かつては礼文島の広範囲に分布していたとされているが、園芸的価値が高いことから過度に採集された。その結果、大群落は礼文島北部の鉄府保護区及び船泊保護区、礼文島南部に限定されるに至った。令和3年の調査によれば、一部の生育地において「レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ」に基づいた生育環境改善が功を奏していること、新たな生育地の確認やその他生育地の詳細把握により、各生育地で確認されている開花数の合計は約5,400となり、ロードマップ策定時(平成28年)の約3,000からほぼ倍となっている。

蘚苔類

【種名】マルバホラゴケモドキ

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → カテゴリー外

【概要】

屋久島の渓谷中の湿った岩上や、登山道沿いの水が垂れ落ちている岩の上などに、かたまって生えている。調査の結果、屋久島の河川環境周辺において普通に生育することが判明し、絶滅のおそれは低い。

【種名】ヤクシマスギバゴケ

【カテゴリー】絶滅危惧I類(CR+EN) → 絶滅(EX)

【概要】

屋久島で数カ所産地が知られていたが、森林伐採などの影響で、消失した産地がある。また、屋久島では蘚苔類研究者による調査が比較的多数行われているが、1973年以降、本種は確認されていない。本種は苔類としては大型で、野外でも目立つため、本種を他の種と間違える可能性は低い。したがって、過去50年前後の間に、信頼できる野外での生育の情報が得られていないため、絶滅(EX)と判断した。

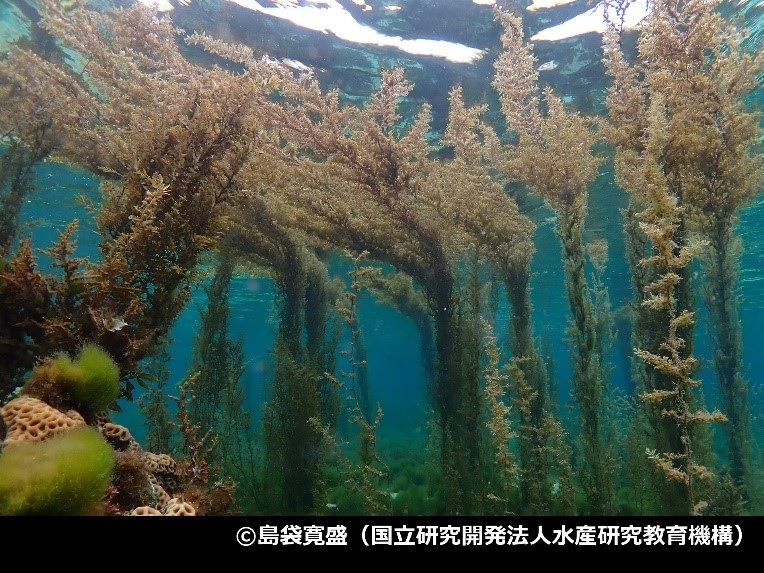

藻類

【種名】オオイシソウ

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → 準絶滅危惧(NT)

【概要】

小川や水路などに生育する淡水紅藻で、かつてはCompsopogon oishii の名で日本固有種とされたが、現在は世界的な分布を持つCompsopogon caeruleus の学名が使われる。従来、独立した種としてリストされてきた、イバラオオイシソウ、アツカワオオイシソウ、インドオオイシソウ、ムカゴオオイシソウ、オオイシソウモドキは、現在では本種の異名とみなされるようになり(本種と同種とみなされるようになり)、結果として本種の絶滅の危険度が低下した。

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → 情報不足(DD)

【カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類(VU) → 情報不足(DD)【概要】

南西諸島と小笠原諸島の一部にのみ生育しており、生育地が局限している状況である。埋め立て等により生育地が減少傾向にあると考えられるが、絶滅のおそれを評価するための十分な情報が得られていない。

地衣類

【種名】イトゲジゲジゴケモドキ

【カテゴリー】絶滅(EX) → 情報不足(DD)

【概要】

日本ではかつて宮城県、長野県、和歌山県で採集された記録がある。その後1954年以降は採集等の報告がなかった。宮城県の金華山では絶滅した可能性が高いと考えられているが、2007年に愛媛県や高知県で新たな報告があるので追加調査を要する。

菌類

【種名】クサギムシタケ

【カテゴリー】絶滅危惧I類(CR+EN) → カテゴリー外

【概要】

第2次レッドリスト掲載当時は発見例が非常に少なかったが、その後、中国地方~東北地方にかけて、イタドリ群落内でも発生することが明らかにされ、発見例が増加した。2020年以降も新たな発生地が確認されており、減少傾向は見られず、絶滅のおそれは低い。

【種名】フジイロアマタケ

【カテゴリー】カテゴリー外 → 絶滅危惧ⅠB類(EN)

【概要】

関東地方では、暖温帯と冷温帯の移行域である中間温帯に立地するブナ・イヌブナ等からなる林内に局所的に分布するが、このような環境は森林伐採、植生遷移の進行、気候変動、ニホンジカの採食圧による植生への被害等の影響を受けやすく、生育地面積やその質、地点数について継続的な減少が予測される。

今後の対応

また、掲載種の中には、人為による捕獲・採取圧(密猟・盗掘を含む)が主な減少要因となっている種が少なくありませんが、レッドリストやレッドデータブックに掲載されることにより、かえって商業目的や観賞目的等による乱獲・盗掘等の対象となる恐れが増大することが懸念される種もあります。今回のレッドリストやレッドデータブックに掲載された種を将来にわたって存続させていくには、その種が掲載された意味を、国民の皆様をはじめ多様な主体により、真摯に考えていただくことが重要です。環境省では、こうした観点からの普及啓発・広報を推進することで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全への国民の理解を深めるとともに、絶滅危惧種の保護措置の充実、更にはネイチャーポジティブに向けた活動を一層推進していく考えです。

なお、今回の見直しでは、個体数が回復したこと等により絶滅危惧カテゴリーから除外された国内希少野生動植物種もあり、こうした種については、当面の間国内希少野生動植物種の指定を継続しつつ、引き続き生息・生育状況を注視していくこととしています。